オーバードライブ機能ってなに?

オーバードライブすると、映像にどんな違いがでるの?

こういった疑問を解決します。

モニターのオーバードライブとは?

オーバードライブの仕組みと弱点。

「オーバードライブ」の仕組みは簡単です。

サクッと理解してゲーミングモニター選びの参考にしてみてくださいね。

モニターのオーバードライブとは?

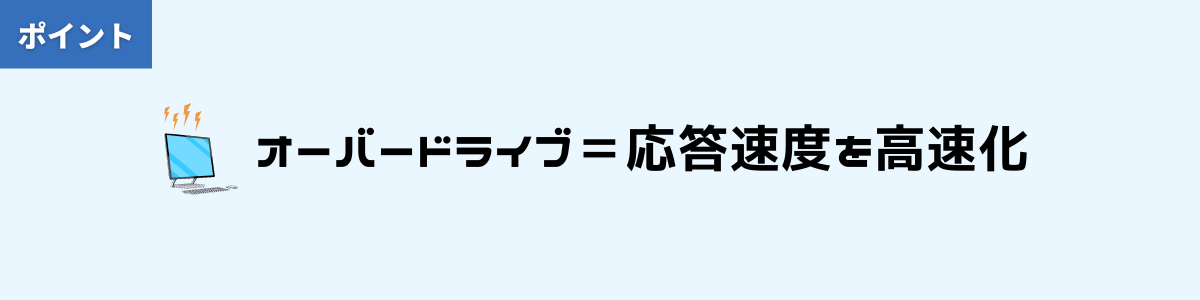

モニターのオーバードライブとは、超カンタンに言うと「映像のブレを減らす技術」です。

少し詳しくすると、中間色層での応答速度を高速化し、映像の残像感を減らす技術になります。

「モニター オーバードライブ」で検索して本記事を読んでいただいている人なら、上記でピンときてるかもです。

意味不明って人でも大丈夫です。解説していきますね。

ちなみに、オーバードライブ搭載のモニターは、こんな感じで表記されています。

オーバードライブが応答速度の高速化につながっているのが、分かるかと思います。

オーバードライブを知る前に

オーバードライブを理解する前に知っておくべきは、「応答速度」についてです。

下記が分かればOKです。

応答速度とは、「映像の色の切り替わる速度」のこと。

応答速度は、「映像の色の鮮明さ」に直結する。

上記が分かればOKです。

オーバードライブの仕組み

オーバードライブとは「応答速度を高速化し、映像の残像感を減らす技術」です。

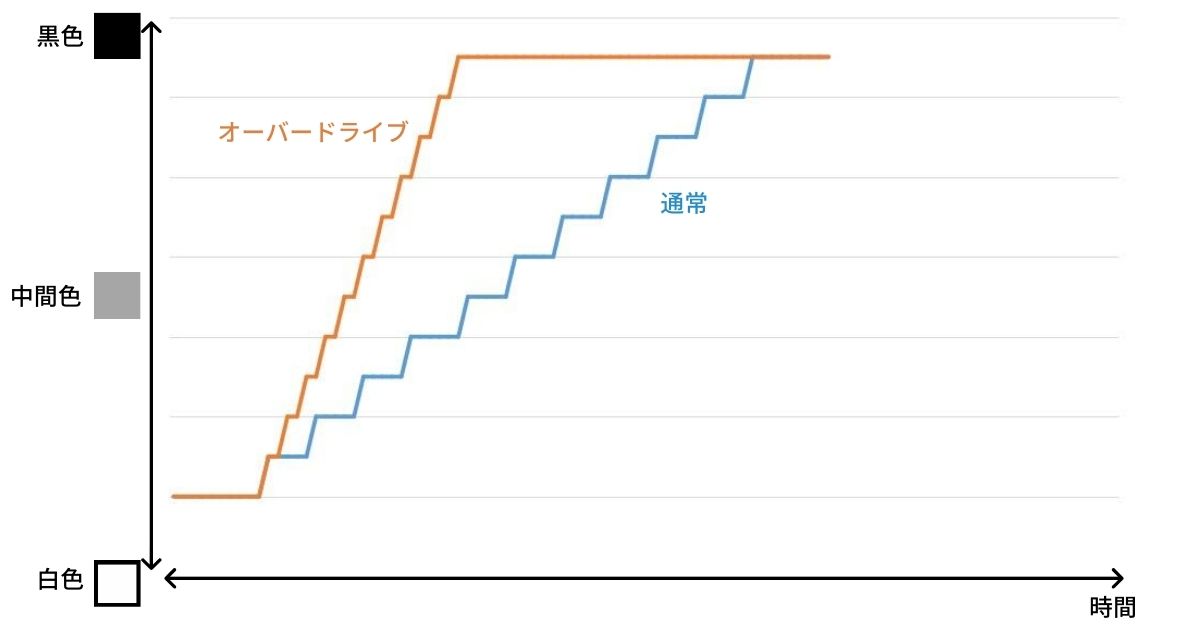

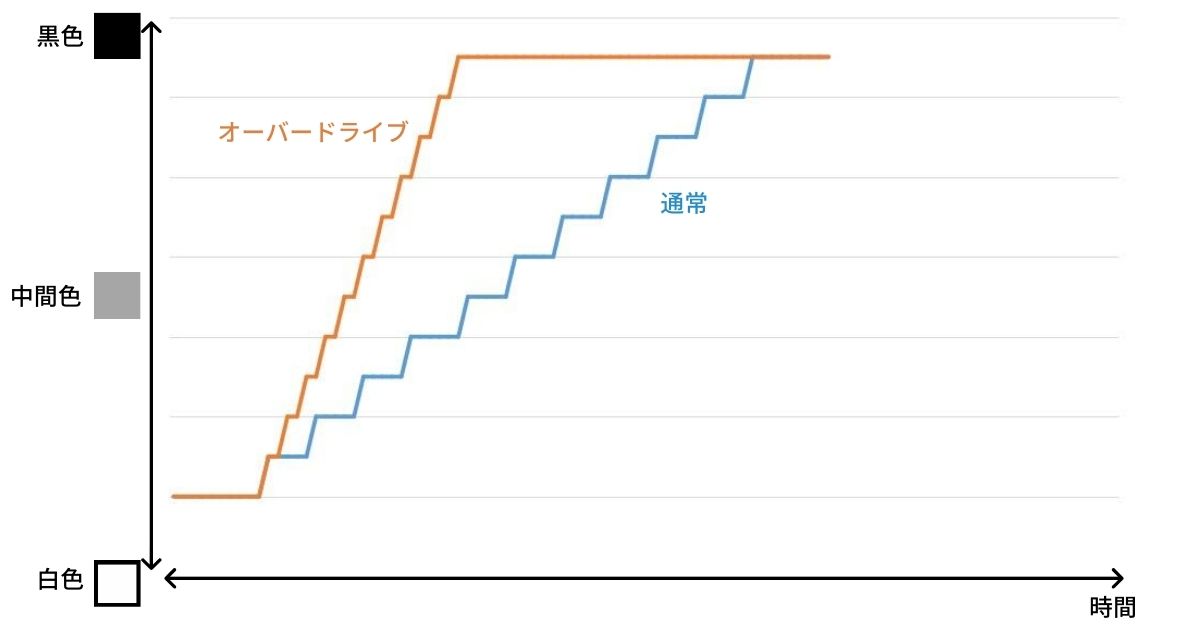

具体的は技術は、下記のとおりです。

液晶分子にかかる電圧を、通常よりも大きく変化させ、色の変化も高速化させています。

(以下少し難しいですが、ゆっくり読んでみて下さい。)

液晶モニターの色というのは、液晶分子に加える電圧の変化で表示する色を変化させています。

この電圧を加える回路に、オーバードライブ回路を用いることで、通常より大きく電圧を変化させ、モニターの応答速度を高速化させることができます。

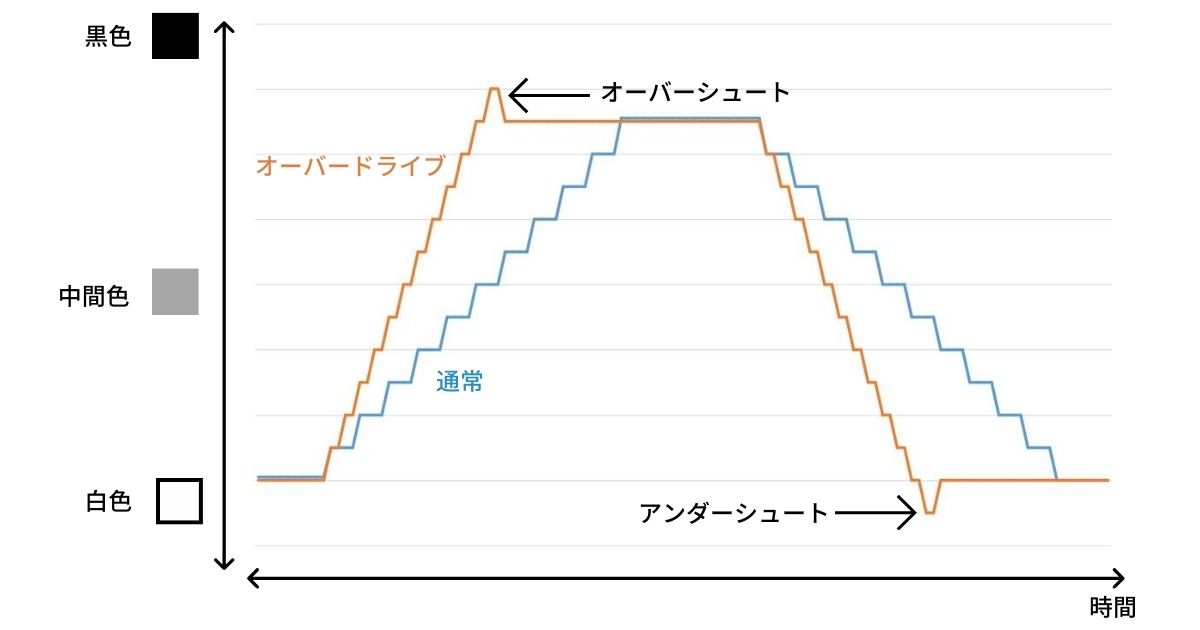

電圧と色の変化図

オーバードライブの方が、電圧の変化が速く、目的の色までの変化速度(応答速度)が速くなります。

モニターのオーバードライブの弱点

次にオーバードライブのデメリットについて見ていきます。

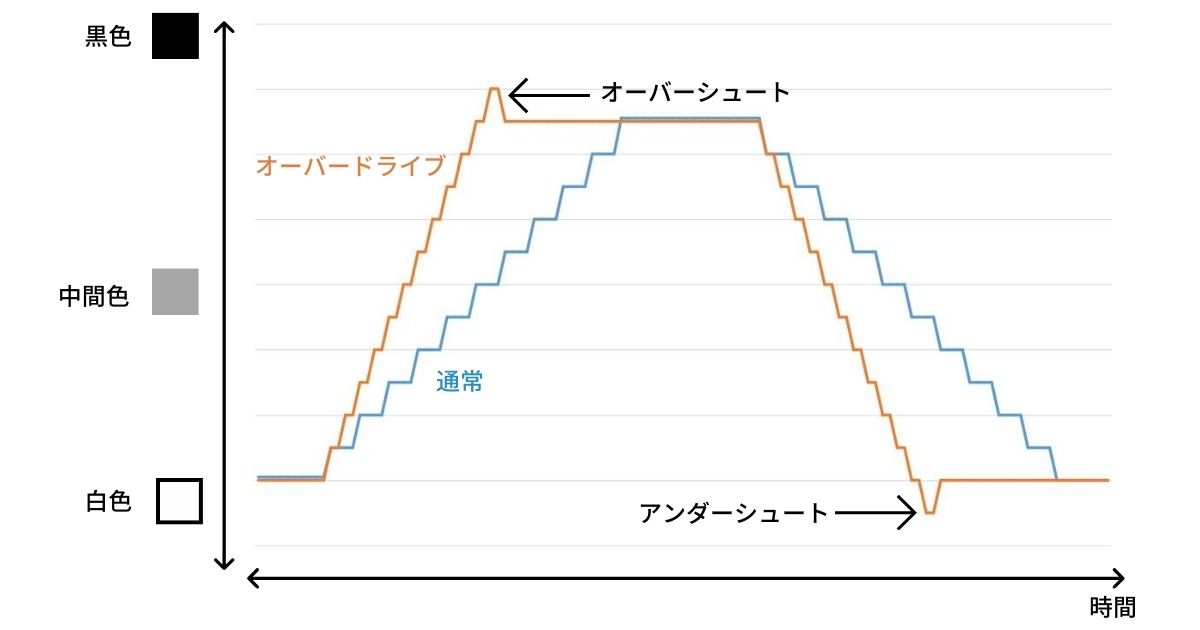

デメリットは、オーバーシュート(アンダーシュート)です。

オーバーシュートとは

オーバーシュートとは、色の変化時に、例えば、電圧30→70の際にオーバードライブが強いと、電圧30→75→70と瞬間的に、その色を超えた電圧がかかってしまうことです。

下記の図が分かり安いです。

電圧と色の変化図

オーバーシュート(アンダーシュート)を図で表すと上記のとおりです。

とはいえ、ぶっちゃけ、オーバーシュートはわからないです…。

デメリットと上げながらも、正直オーバーシュートって、映像見てて、絶対分からないです。

超スローモーションで目をギンギンにこらしてみても、人間にはわからないですね。

オーバードライブの効果については、映像見ててしっかりわかるので、メリットの方が大きいです。(当たりまえですが…。)

» オーバードライブ搭載のゲーミングモニターを見てみる。

【まとめ】モニターのオーバードライブ

本記事のまとめは、以下のとおりです。

オーバードライブとは、「液晶分子にかける電圧の変化を大きくし、応答速度を高速化させ、映像の残像感を減らす技術」

デメリットも仕組み上あるが、実際は無いも同然。

上記のとおり。

最後にですが、オーバードライブ機能の有無はゲーミングモニター選びにあまり関係なかったりします。

ゲーミングモニターを探している方は、下記の記事をどうぞ。